Nach einer etwa zweistündigen Fahrt durch die Wüste, einem kurzem Zwischenstopp in Be’er Sheva und einigen erschreckenden Einblicken von Aktivistin Sigal Kook, kommen wir schließlich am „Open Detention Center“ Holot an. Die Sonne steht senkrecht über der Anlage, die rund fünf Kilometer von der Grenze zum Sinai entfernt liegt. Beim Aussteigen aus dem klimatisierten Minibus erschlägt uns die Hitze förmlich.

[Dies ist die Fortsetzung der Reportage über Holot. Teil 1 der Holot-Reportage finden Sie hier.]

Bereits auf den ersten Blick bestätigt sich all das, was ich bisher über Holot gehört hatte: Es ist in der Tat ein surreal erscheinender Ort mitten in der Wüste, der trost- und sinnloser kaum sein könnte. Den geparkten Fahrzeugen nach zu urteilen, scheinen am heutigen Samstag ein oder zwei weitere Besuchergruppen den Weg nach Holot gefunden zu haben. Sie haben sich bereits zusammen mit schätzungsweise einhundert Holot-Bewohnern auf vielleicht sechs Tische verteilt, die vor den Toren der Anlage unter einfachen aber zumindest schattenspendenden Pavillons aufgestellt sind. Wie auch unsere Gruppe scheinen die anderen Besucher Wasser und etwas Essen mitgebracht zu haben.

Das Trostlose etwas erträglicher machen

Sigal, die Aktivistin, hat heute einen Gast aus TelAviv mitgebracht. Er ist Farmer und betreibt etwa 400 Urban Gardening-Projekte in Israel. Wir setzen uns dazu, als Sigal den etwa 50- bis 60-jährigen Mann namens Zvi Halbrecht einer Gruppe von Bewohnern aus Holot vorstellt. Da die Menschen in Holot praktisch zum Nichtstun verdammt sind und noch dazu kaum nahrhaftes – geschweige denn schmackhaftes – Essen bekommen, hatten sie eine originelle Idee: warum nicht Gemüse anbauen? Die Bewohner könnten mit Unterstützung von Zvi Halbrecht außerhalb der Anlage etwas Gemüse anbauen. Das würde ein wenig ihnen die Zeit vertreiben und ihnen zu gesunden Nahrungsmitteln verhelfen. Sie möchte von der Gruppe wissen, ob der Vorschlag grundsätzlich auf Interesse stößt und ob die Behörden ihrer Einschätzung nach so etwas überhaupt dulden würden. Es wäre nicht der erste Versuch, das Leben der Menschen in Holot erträglicher zu gestalten, der von der Regierung zunichte gemacht würde.

Vor einigen Monaten hatten einige Holot-Bewohner kleine improvisierte Essensstände im Außenbereich der Anlage aufgebaut, wo sie Speisen aus ihrer Heimat zubereiteten. Es war ein kleiner Ort, wo sie zusammensitzen und sich unterhalten konnten und der zumindest ein kleines bisschen soziales Leben ermöglichte. Sie kauften und verkauften ihre eigenen Lebensmittel, womit es für die Behörden als Arbeit deklariert wurde, was den Bewohnern nicht erlaubt ist. Also hielten es die Behörden für legitim, die Essensstände zu verbieten und wieder zu zerstören.

Holot kann jeden treffen, wenn auch nicht willkürlich

Am Rande der Besprechung von Sigal und der Männergruppe komme ich mit zwei jungen Männern ins Gespräch. Der eine, ein israelischer Restaurantbetreiber und Besucher, der andere sein ehemaliger eritreischer Mitarbeiter, der aktuell in Holot einsitzt. Auf meine Frage, was denn passiert sei, erzählt er mir der Israeli, wie der junge Mann aus Eritrea, ein äußerst zuverlässiger und begabter Küchengehilfe, eines Tages für alle überraschend von der Polizei abgeholt und nach Holot gebracht wurde, ohne dass er oder die Kollegen irgendetwas dagegen hätten unternehmen können. Er könne dieses Vorgehen nicht nachvollziehen, betont der junge Israeli. Die Geschichte deckt sich mit dem, was Sigal uns im Bus erzählte: Nachdem die Flüchtlinge nach der Eröffnung von Holot von Saharonim in die neue offene Einrichtung überführt wurden, begann die Regierung damit, junge afrikanische Männer aus den Städten nach Holot zu bringen. Auch unser Vereinsvorstand Rahel hatte davon gehört, dass junge männliche Afrikaner in den Straßen von Süd-Tel Aviv scheinbar willkürlich kontrolliert und abtransportiert werden. In der afrikanischen Community würden diese als „Black Men Hunting“ bezeichneten Streifzüge Angst und Schrecken verbreiten. Viele afrikanische Migranten würden beim Anblick verdächtiger Fahrzeuge bereits vorsorglich das Weite suchen, um den Behörden nicht in die Hände zu fallen. Nach solchen Aktionen waren in der Vergangenheit wohl immer wieder Vermisstenanzeigen in der Stadt zu finden von Leuten, die sich schließlich in Holot wiederfanden.

Die Communities im Mark treffen

Sigal ist sich sicher, dass die Polizei bei der Auswahl der Männer, die als erste im Holot landen, ganz gezielt vorgeht: „Zunächst nahm man die lokalen Führer, also die Leute, die am längsten in Israel waren, die bereits Verbindungen zu Israelis und gute Jobs hatten, die hebräisch sprachen und daher wichtige Bindeglieder zwischen ihrer und der israelischen Gemeinde waren. Die Idee war, wenn man ihnen ihre Führungspersonen nimmt, dann würden auch die Gemeinden als solche zusammenbrechen.“ Laut der Aktivistin hat das gerade in Bezug auf die sudanesische Gemeinde sehr gut funktioniert. Der Süden Tel Avivs, der in ihrer Kindheit kein sicherer Ort gewesen sei, habe sich durch die afrikanische Community sehr zum Positiven verändert. Die Sudanesen hätten viele Geschäfte und Restaurants eröffnet und die Eritreer, die häufig mit ihren ganzen Familien kamen, hätten Süd-Tel Aviv zu einem familienfreundlicheren Stadtteil gemacht. „Seit Holot eröffnet wurde, hat sich dort vieles verändert. Der belebte Stadtteil wurde ausgeblutet, Läden wurden geschlossen und Restaurants zerstört, weil man die Besitzer nach Holot brachte.“ Die Sudanesische Community habe sich seither nahezu halbiert. Bei der eritreischen Gemeinde wäre diese Taktik nicht so erfolgreich gewesen, meint Sigal.

Viele der Eritreer hätten Familien hier, eigene Kinder oder Geschwister. Außerdem haben sie ihre Kirchen und insgesamt wesentlich intaktere Gemeindestrukturen, weshalb es für die Regierung schwieriger sei, die eritreische Gemeinde zu schwächen. Neben dem „Anti-Infiltration-Law“ macht sich die israelische Regierung daher ein anderes Gesetz (Law of entry to Israel) zunutze, das es ihr erlaubt, die Migranten in so genannte sichere Drittländer abzuschieben. Sigal will von Deals mit Ruanda und Uganda wissen, ohne genau sagen zu können, was mit den Menschen passiert, wenn sie sich in diese Länder deportieren lassen. Wenn sie sich jedoch nicht deportieren lassen, droht ihnen laut Sigal das Gefängnis.

Auch Sinai Folteropfer in Holot

Während unseres Aufenthalts erklärt sich ein Eritreer namens Iyassu, der aktuell in Holot lebt, zu einem kleinen Interview bereit. Iyassu war seinerzeit in einer Gruppe von 35 Flüchtlingen über den Sinai an der ägyptisch-israelischen Grenze angekommen. Zwei Frauen wurden bei dem Versuch, die Grenze zu überqueren, von ägyptischen Soldaten erschossen, zwei weitere wurden festgenommen. Der Rest erreichte Israel. Nachdem er zunächst einen Monat in Saharonim einsaß, gab man ihm ein Ticket nach Be’er Sheva, von dort aus gelang er nach Tel Aviv. Dort lebte und arbeitete er etwa ein Jahr lang, zog dann für drei Monate nach Ra’anana, ehe man ihn nach Holot brachte. Wir fragen ihn, was er über die Foltercamps im Sinai wisse, woraufhin er uns detailliert schildert, wie die Menschen im Sinai landen und was im Sinai mit ihnen passiert, wenn sie den Zahlungsforderungen der Schmuggler und Menschenhändler nicht nachkommen. Ob sich unter den Holot-Bewohnern Überlebende der Folter im Sinai befänden, wollen wir von ihm wissen. Eine genaue Zahl könne er uns nicht nennen, er habe jedoch schon viele Betroffene persönlich kennengelernt. Wenig später stellt er uns dann noch einen Mann vor, der zwar nicht fotografiert werden will, uns jedoch seine Beine zeigt, die unübersehbar Narben aufweisen, die ihm durch Folter im Sinai zugefügt worden seien. Am Ende unseres Gesprächs fragen wir Iyassu noch, was er tun werde, wenn er Holot wieder verlassen darf. „Ich werde zurückgehen nach Ra’anana. Aber sobald in meinem Land Frieden herrscht, werde ich dorthin zurückkehren.“ Er wolle keine Nacht länger als nötig in Israel ausharren. Die Zustände in Holot bezeichnet er als „psychische Folter“.

Nach Holot ist längst nicht alles überstanden

Ob Iyassu nach seiner Entlassung tatsächlich nach Ra’anana wird zurückkehren können, bleibt zumindest zu bezweifeln. Im August 2015 – einige der Insassen waren zu diesem Zeitpunkt bereits seit über 20 Monaten in Holot – forderte der Oberste Israelische Gerichtshof die Regierung auf, die meisten Bewohner freizulassen. Da die Regierung befürchtete, dass die Flüchtlinge auf den Arbeits- und Wohnungsmarkt drängen könnten, wurde 48 Stunden vor deren Freilassung die neue Regel aufgestellt, dass die Entlassenen weder nach TelAviv noch nach Elat gehen dürften. Dabei warteten dort bereits einige Arbeitgeber wie zum Beispiel Hotelbesitzer darauf, ihre zwölf Monate davor verlorenen Arbeiter wieder anzustellen. Viele Migranten hatten dort Servicetätigkeiten übernommen und einige Arbeitgeber hätten sie auch gerne wieder beschäftigt. Doch durch die neue Regelung war ihnen das nicht vergönnt. Sie mussten also in anderen Städten, wo sie Niemanden kannten, wieder bei Null anfangen. „Manche fuhren nach Tel Aviv, nur um ihre Sachen zu holen, und wurden dort sofort von der Polizei verhaftet“, erzählt uns Sigal später.

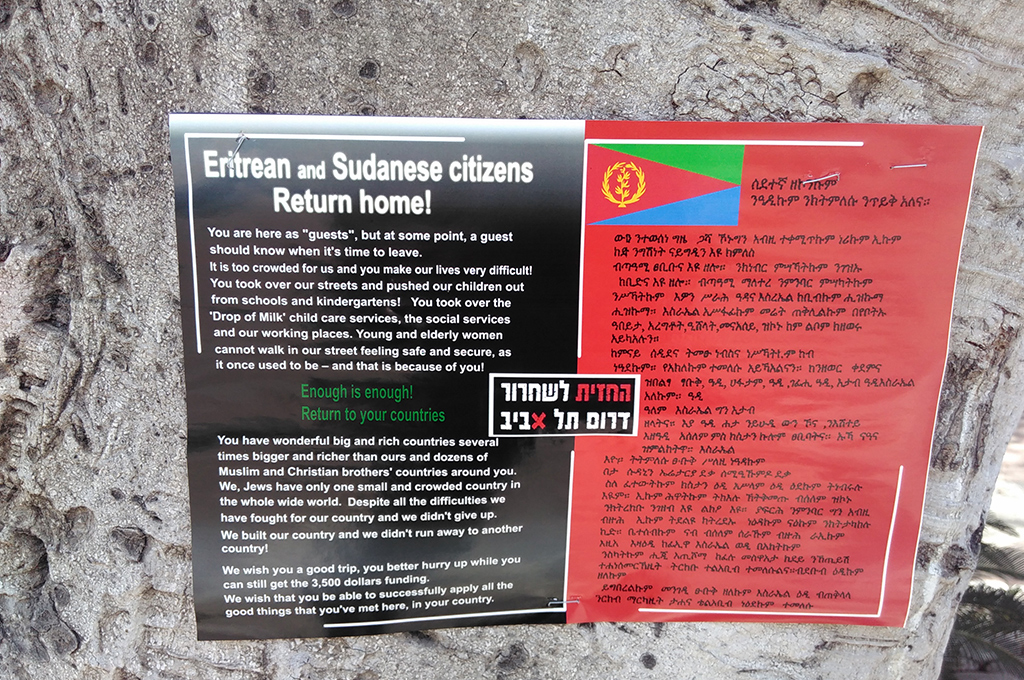

Am Nachmittag brechen wir wieder nach Tel Aviv auf. Nach zwei Stunden Fahrt erreichen wir schließlich den Levinsky Park. Nach den bedrückenden Eindrücken und unseren Gesprächen beschließen wir, in die Jugendherberge zurückzukehren. Als wir den Park zu Fuß verlassen, entdecken wir am Eingang an einem Baum ein Schild, dessen Absender sich uns nicht erschließt – dessen Adressat und Botschaft deutlicher jedoch kaum sein könnten: „Eritreen and Sudanese citizens: Return home!“.

Autor: Ingo Steidl

Folgen Sie uns